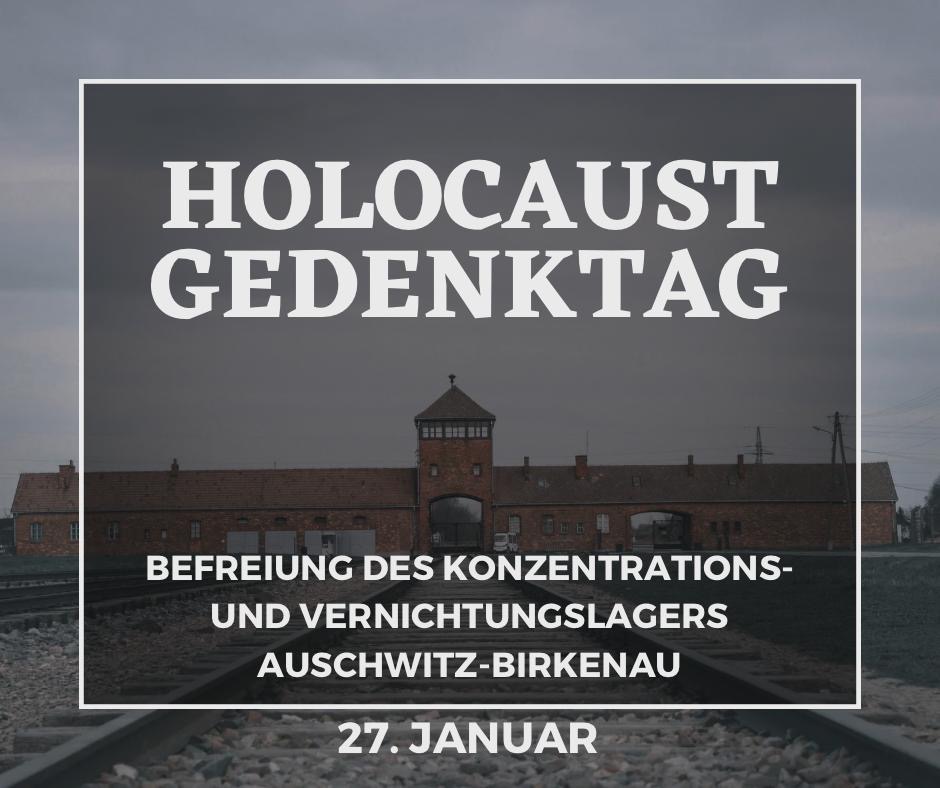

Heute, am 27. Januar erinnern wir, nicht nur in Deutschland sondern weltweit, an die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Der Holocaust Gedenktag ist ein Tag der erinnernden Trauer aber auch der mahnenden Wachsamkeit. Der heutige Gedenktag ist in mehrfacher Hinsicht besonders. Heute ist der 80. Jahrestag an dem Auschwitz befreit wurde. 80 Jahre: das sind fast drei Generationen. Das heißt die letzten Zeitzeugen und damit auch die letzten Überlebenden der Shoah verabschieden sich von uns. Ihre Stimmen werden wir bald nicht mehr hören können. Aber ihr Zeugnis bleibt. Denn die Geschichten, die sie uns zu erzählen haben – diese Geschichten sind mehr als eine rituelle Verpflichtung des Erinnerns. Erinnern heißt nicht repetieren oder sich in der Vergangenheit verlieren. Erinnern ist keine lästige Pflichtübung, die im Kalender steht und abgehakt werden muss. Erinnern heißt vielmehr bewusst machen und damit immer auch einordnen, deuten und eine Haltung einnehmen. In dieser Hinsicht hat uns der Holocaust Gedenktag auch heute viel zu sagen.

Auschwitz ist zu einem Sinnbild für die Shoah, dem Völkermord an den europäischen Juden geworden. Wir erinnern an das dunkelste Kapitel in der Geschichte unseres Landes, den absoluten Tiefpunkt in der Geschichte der menschlichen Zivilisation. Wir erinnern an das unermessliche Leid der vielen Opfer, Menschen die in irgendeiner Weise von der willkürlichen Norm der Nazis abwichen. Menschen, die aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer politischen Haltung, ihrer physischen oder geistigen Behinderung als sogenannte „Asoziale“ oder „Minderwertige“, „Erbkranke“ oder „Gemeinschaftsfremde“ nicht in das perverse Weltbild der Nazis passten. Menschen, die erschossen wurden, die an Hunger und Entkräftung gestorben sind, die zu Tode gefoltert oder wie Ungeziefer vergast wurden.

Was mich persönlich bis heute am meisten erschüttert ist nicht allein die Dimension der Gewalt. Es ist vor allem die Planmäßigkeit und pedantische Bürokratie mit der zuerst die Diffamierung und soziale Ausgrenzung, dann die Erfassung und Deportation und schließlich die Ermordung von Menschen administriert wurde. Das war nur möglich, weil der Alltagsrassismus tief in der deutschen Gesellschaft verwurzelt war. Die große deutsche Politologin Hannah Arendt hat das treffend mit der „Banalität des Bösen“ umschrieben. Sie verstand darunter eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Anderen, resultierend aus der Unfähigkeit eigenständig zu denken. Es ist das Wegschauen wo Unrecht geschieht. Es ist die stillschweigende Billigung des Unrechts von Vielen. Es ist das Ausblenden der eigenen Verantwortlichkeit und das Ausschalten des eigenen Verstandes, die der „Banalität des Bösen“ Raum schafft. Diese wichtige Beobachtung von Hannah Arendt ist nicht neu – und sie hat eine erschreckende Aktualität.

Im Weltbild der Nazis hätten viele von uns keine Daseinsberechtigung gehabt: Menschen jüdischen Glaubens. Überzeugte Demokraten. Menschen mit einer wie auch immer gearteten sexuellen Orientierung. Menschen mit Migrationshintergrund. Und das gilt auch für mich, als Sohn einer deutschen Mutter und eines Vaters, der aus der Türkei in unser Land eingewandert ist.

Erschreckend vielen Menschen in Deutschland ist Vielfalt suspekt. Sie haben Angst vor dem Fremden und vor den Fremden. Laut einer Studie der Uni Leipzig vom November 2024 sind 31,5 Prozent der Ostdeutschen und 19,3 Prozent der Westdeutschen expressis verbis „ausländerfeindlich“. Dabei verdichten sich manifest rechtsextreme Einstellungen. 8 Prozent der Deutschen teilen rechtsextreme Überzeugungen. Die Zahl antisemitischer Vorfälle ist rasant gestiegen. Die Gesamtzahl der Straf- und Gewalttaten von rechts haben allein zwischen 2022 und 2023 um mehr als 20 Prozent zugenommen – Tendenz steigend.

Jungwähler, vor allem in Ostdeutschland, wählen mittlerweile überwiegend rechts. Auch wenn es sich dabei nicht automatisch um Neonazis handelt, muss man feststellen, dass sich der Wertekanon aus der Mitte der Gesellschaft nach rechts verschoben hat. Die Grenzen dessen, was ethisch bedenklich oder sogar inakzeptabel ist weichen auf. Was wir heute beobachten ist das, was der französische Philosoph Etienne Balibar als „Rassismus ohne Rassen“ bezeichnet.

Das äußert sich nicht nur in mittlerweile üblichen verbalen Abwertungen wie „multikulti“ oder „Homolobby“ in der so genannten „rot-grün-versifften Gesellschaft“. Der Begriff der „Rasse“ ist zwar mittlerweile als soziale Konstruktion entlarvt. Aber deshalb hat Rassismus in unserem Land nicht abgenommen, im Gegenteil. Statt über „Rasse“ zu sprechen, werden vermehrt Begriffe wie „Kultur“ und „Identität“ instrumentalisiert. Kulturelle und ethnische Unterschiede werden herangezogen um ungleiche Wertigkeiten zu begründen: als würde der Wert eines Menschen von seinem Geburtsort, seiner ethnischen Herkunft oder seiner Religion abhängen.

Früher noch völlig inakzeptable Einlassungen zur NS-Geschichte, werden von einer immer größeren Gruppe von Menschen als sagbar akzeptiert. Die NS-Herrschaft als „Vogelschiss“ zu bezeichnen, oder wie jüngst, den Antisemitismus als – ich zitiere: „sozialistische Maßnahme“ – und Adolf Hitler als „Kommunisten“ ist nicht nur historischer Unfug. Es ist eine ekelhafte Verhöhnung der Opfer des NS-Terrors, ganz gleich ob Juden, Sinti und Roma oder Kommunisten. Wer so redet will aus der Geschichte nichts lernen, sondern instrumentalisiert vielmehr die Opfer für eigene politische Ziele um die Naziverbrechen am Ende zu relativieren.

Mit dem Gedenken an einem Tag wie heute, haben wir uns für einen anderen Weg entschieden. Wir trauern und wir erinnern. Der französische Philosoph Jean Baudrillard hat einmal gesagt: „Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst“.

Wir wollen und wir werden nicht vergessen. Der tiefere Sinn der Erinnerung liegt darin sich etwas bewusst zu machen und eine Haltung einzunehmen. Unsere Haltung gründet in den Eingangsworten unseres Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Eine Würde, die sich nicht allein auf physischer Unversehrtheit, sondern auch dem Anspruch persönlicher Sichtbarkeit und Anerkennung gründet. Mit diesem Menschenbild unterscheiden wir uns grundlegend von den alten und den neuen Nazis. Von denen, die gleichgültig gegenüber allen sind, die nicht in ihr Weltbild passen, weil ihre Herkunft, ihr Glauben oder ihre Überzeugung eine andere ist.

Am 19. April 1945, nur wenige Tage nach der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald durch US-Soldaten, hielten Überlebende Häftlinge eine Trauerfeier ab und begründeten damals den Ausspruch „Nie wieder“. „Nie wieder“ ist seitdem zu einem Mahnruf gegen den NS-Terror, gegen Antisemitismus, gegen Ausgrenzung und gegen ungezügelte Gewalt geworden – Nie wieder ist jetzt!

Dr. Ferdi Akaltin